Das Schloss Haimhausen

Bereits im 12. Jahrhundert existierte ein „castrum in Heimenhusen“ bzw. eine „burkh Haimenhusen“. Nach Ansicht von Historikern lag dieser Herrensitz jedoch auf Höhe der Pfarrkirche. Er wurde im Landshuter Erbfolgekrieg 1504 durch pfälzische Truppen zerstört und an gleicher Stelle nicht wieder aufgebaut.1 Die Geschichte des Haimhauser Schlosses am heutigen Ort reicht zurück bis ins späte 16. Jahrhundert.

Das Hofmarkschloss

Bis 1590 gehörte die Herrschaft Haimhausen zum Eigenbesitz der Münchner Wittelsbacher und wurde von herzoglichen Pflegern verwaltet. Einer der letzten herzoglichen Pfleger war Dr. Wolfgang Viepeckh, ein angesehener Jurist und bayerischer Kanzler in Landshut.

Sein Sohn Theodor Viepeckh erhielt im Jahre 1590 die Hofmark Haimhausen, zu der auch Ottershausen, Inhausen, Maisteig und das Inhauser Moos gehörten, als Manneslehen. 1603 wurde sie ihm als vererbbares Eigentum (Allodium) übertragen. Theodor, ein bedeutender Finanzfachmann am Hofe von Herzog Wilhelm V. und später Hofkammerpräsident unter Herzog Maximilian I., erhielt 1615 das Recht, Namen und Wappen der alten Herren von Haimhausen zu führen, die im 12. und frühen 13. Jahrhundert mit der Herrschaft Haimhausen belehnt waren.

Theodor Viehpeckh war Hofmarksherr von 1590 bis 1626. Mit dem Besitz der Hofmark war ein erheblicher Verwaltungsaufwand verbunden. Hierzu gehörten Grundhoheit, Niedergerichtsbarkeit, Ordnungswesen, Notariat, Kirchenpatronat, Musterungsrecht und Steuerhoheit. Um diese vielfältigen Aufgaben bewältigen zu können, baute Theodor im Bereich der Amper einen neuen Herren- und Verwaltungssitz mit einem Schloss als Mittelpunkt (heute als altes Hofmarkschloss bezeichnet).

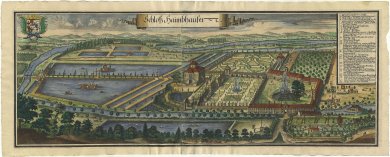

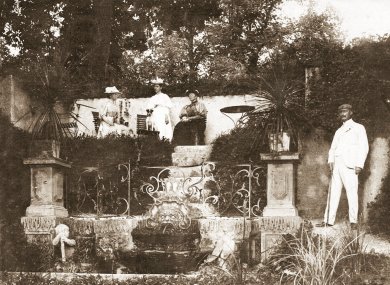

Im Dreißigjährigen Krieg wurde dieses erste Schloss 1632 von schwedischen Truppen niedergebrannt, jedoch von Theodors Sohn, Johann Albrecht von Haimhausen (1626–1659), wieder aufgebaut. Es ist auf einem Kupferstich Michael Wenings aus der Zeit um 1700 dargestellt (das lange Gebäude am oberen Bildrand des hier gezeigten Ausschnitts mit der Schlosskapelle am westlichen Ende3). Um einen hufeisenförmigen Innenhof mit einem „schönen stainernen Brunnen mit 17 Figurn und 100 springendten Wassern"3 gruppieren sich das Schloss samt den Kapellen, das Mayr- und das Richterhaus, das Bräuhaus, das Gästehaus und die Stallungen. Auch die Mühle auf der anderen Seite des Mühlbachs gehört zu diesem alten Schlosskomplex. Der Brunnen dürfte allerdings erst kurz vor 1700 entstanden sein.

Die Schlosskapelle des alten Schlosses soll um 1670 entstanden sein. Bauherr war Johann Albrechts Sohn Franz Albrecht von Haimhausen, der von 1659 bis 1687 Hofmarksherr war und 1671 in den Freiherrenstand erhoben wurde.2

Ausschnitt aus dem Kupferstich „Schloß Haimbhausen“ von Michael Wening, 1700

Das Lusthaus und die barocken Garten- und Wasseranlagen

Unter Franz Ferdinand, dem nächsten Hofmarksherren von 1687 bis 1724, erlebte das Schlossareal seine glanzvollste barocke Ausgestaltung. Er stand dem Kurfürsten Max Emanuel sehr nahe, der ihn zum Präsidenten des Hofrates ernannte, dem höchsten Entscheidungsgremium in Bayern. Als der Kurfürst sich ab 1692 als Statthalter in den Niederlanden aufhielt, fungierte Franz Ferdinand als sein Vertreter in Bayern. In einem Dekret von 1694 verfügte der Kurfürst: ,,übrigends seien die Anweisungen Haimhausens so auszuführen, als ob sie vom Kurfürsten selber kämen „4

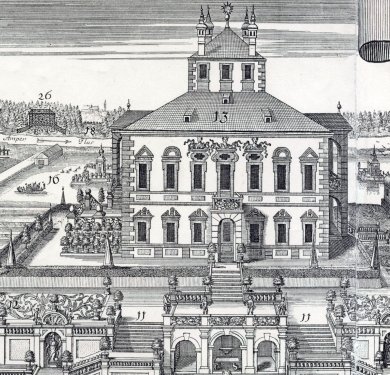

Um seinem Status als Stellvertreter Ausdruck zu verleihen, ließ er, dem Zeitgeist entsprechend, um 1690 ein prächtiges Lusthaus auf einem künstlichen Hügel errichten. Es diente als Ort für Feste, Jagden und Empfänge.

Auf wen die Architektur dieses Schlosses zurückgeht, ist nicht eindeutig geklärt. Genannt werden Enrico Zuccalli und Giovanni Viscardi; die Bauleitung hatte offensichtlich der Münchner Hofmaler Johann Andreas Wolff.4 Neben dem Lusthaus, das sowohl über eine geschwungene Auffahrt als auch über eine prachtvolle Treppenanlage erreichbar war, befand sich ein Blumengarten mit einem Bassin mit wiederum „springendten Wasser“. Über die Treppe gelangte man zunächst in das erhöht angelegte „welsche Gärtl" und von dort zum Lusthaus. Unter diesem Treppen- und Gartenkomplex befand sich eine Grotte.

Das Lusthaus und die zugehörigen Gärten, Parks, Wasserspiel- und Teichanlagen sind ebenfalls in den Kupferstichen von Michael Wening dokumentiert.

„Schloß Haimbhausen“, Kupferstich von Michael Wening, 1700

„Schloß Haimbhausen“ mit Lusthaus, Kupferstich von Michael Wening, 1700

Mit Beginn des Spanischen Erbfolgekrieges 1705 war es auch in Haimhausen mit der barocken Herrlichkeit vorbei. Der Kurfürst war im Exil und Franz Ferdinand vernachlässigte seinen Haimhauser Besitz in zunehmendem Maße und unterließ notwendige Investitionen. Die Lage wurde nach seinem Tod nicht besser, als Haimhausen 1724 - 1731 von Vormunden seiner Enkel verwaltet wurde. Die barocken Gärten und das Lusthaus verwaisten und das alte Schloss und die Schlossökonomie verkamen.5

Das neue Rokokoschloss

Bereits im Jahr 1708 hatte Franz Ferdinand per Erberlass verfügt, dass die Hofmark ungeteilt an seinen ältesten Sohn Franz Josef übergehen solle. Doch Franz Josef verstarb - wie fünf seiner Brüder, noch zu Lebzeiten des Vaters. Der einzige überlebende Sohn Karl Josef trat in den Jesuitenorden ein und wurde einer der bedeutenden Gründerväter und Reformatoren Chiles; damit schied er aus der Erbfolge in Haimhausen aus.

In den letzten Jahren seines Lebens beschränkte Franz Ferdinand die Investitionen in Haimhausen auf das Nötigste, bestimmte jedoch seinen jüngeren Enkel Sigmund Ferdinand zum Alleinerben des gesamten Besitzes. Dieser wich nach dem Tod des Großvaters von der testamentarischen Verfügung ab und teilte das gewaltige Erbe, zu dem ausgedehnte Ländereien in Böhmen sowie zahlreiche Liegenschaften in Bayern und München gehörten, mit seinem älteren Bruder Karl Ferdinand. Durch Losentscheid fiel Haimhausen an Karl, während Sigmund die böhmischen Güter samt Bergwerken übernahm.6 7

Das Schloss Haimhausen

Nach Jahren des Verfalls, bedingt durch Vernachlässigung und Erbstreitigkeiten, übernahm Karl Ferdinand von Haimhausen 1731 die Hofmark. Der neue Hofmarksherr (von 1731-1775) stand ebenfalls in kurfürstlichen Diensten. Er war Kämmerer, geheimer Rat und Landschaftsverordneter.

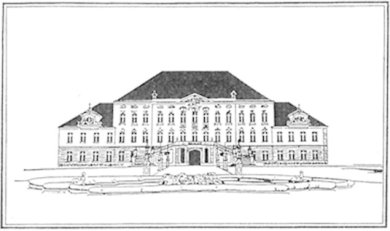

Mit dem Entwurf eines neuen Schlosses beauftragte Karl Ferdinand den Hofarchitekten François Cuvilliés d. Ä., der das alte, seit Jahren ungenutzte Lusthaus in den Mittelbau des dreiflügeligen Gebäudes integrierte. Während der Bauphase (1747-1750) wurde der künstliche Hügel abgetragen und anstelle der unterirdischen Grotte entstand eine Durchfahrt, darüber lagen der Salon und ein prunkvoller Festsaal. Der südliche Seitenflügel bot Platz für die Schlosskapelle. Am Bau des Schlosses beteiligt waren der Augsburger Stuckateur und Bildhauer Egid Verhelst und dessen Söhne Ignaz Wilhelm (1729–1792) und Placidus (1727–1778) sowie der Augsburger Maler und Akademiedirektor Johann Georg Bergmüller, von dem die Deckenfresken im Prunksaal und in der prachtvollen Kapelle stammen.4 6

Das Lusthaus im Park des alten Hofmarkschlosses

Ausschnitt aus dem Kupferstich „Schloß Haimbhausen“ von Michael Wening, 1700

Das Rokoko-Schloss nach 1750

Als Karl Ferdinand 1775 starb, erhob sein jüngerer Bruder Sigmund Ferdinand Anspruch auf die Hofmark. Dabei berief er sich auf die großväterliche Erbregelung, die eine Alleinnachfolge im Mannesstamm vorsah. Nach einem siebenjährigen Erbstreit mit der Witwe und den beiden Töchtern des Bruders konnte er das Erbe 1782 antreten.

Sigmund Reichsgraf von und zu Haimhausen (1775-1793)

Sigmund war ein Neuerer, der den Niedergang der Feudalherrschaft voraussah und sich auf seinen böhmischen Besitzungen sowie in den dortigen Bergwerken zum versierten Montanfachmann ausbildete. Bereits Kaiser Karl VII. hatte ihn zum Obermünzmeister von Böhmen ernannt; dessen Sohn, der bayerische Kurfürst Max Josef III. berief ihn 1751 zum Präsidenten des kurfürstlichen Münz- und Bergwerkskollegiums. In dieser Funktion initiierte Sigmund den Kohlebergbau in Bayern, um den übermäßigen Holzverbrauch zu senken. Auch war er Gründer und Leiter der Porzellanmanufaktur in Nymphenburg, sowie Gründungsmitglied, erster Präsident und späterer Ehrenpräsident der Bayerischen Akademie der Wissenschaften.

Um die Mauerfeuchtigkeit des Schlosses zu beheben, ließ Sigmund die Terrassen und Freitreppen mitsamt den darunter liegenden Bierkellern abtragen. Im Treppenhaus des Schlosses platzierte er zwei wertvolle Holzplastiken – Apollo und Diana –, die der renommierte Bildhauer Roman Anton Boos im Jahre 1783 für ihn geschaffen hatte. Die Skulpturen sind bis heute im Schloss erhalten.8

Reichsgraf Sigmund Ferdinand von und zu Haimhausen starb 1793, ohne einen männlichen Erben zu hinterlassen.

Die Grafen Butler von Clonebough

Da Karl Ferdinand und Sigmund Ferdinand nur Töchter hinterlassen hatten, die Erbregelung aber einen männlichen Nachkommen vorsah, entbrannte nach Sigmunds Tod ein erneuter Erbstreit. Dieser entschied sich zu Gunsten von Graf Theobald Josef Paul Butler von Clonebough, dem Enkel von Franz Ferdinands Tochter Maria Susanna, die 1721 ohne Wissen und Zustimmung ihres Vaters den böhmischen Grafen Theobald Wenzel Butler geheiratet hatte. Graf Theobald Josef trat das Erbe aber nicht selbst an, sondern übergab die Hofmark seinem ältesten Sohn Sigmund Joseph Hubert Butler, der sie 1794 übernahm.9

In seinen ersten Jahren als Hofmarksherr hielt sich Sigmund Joseph überwiegend in Ungarn und Wien auf, wo er erhebliche Schulden anhäufte. Er erwog sogar den Verkauf der Hofmark, wurde aber von seiner Familie davon abgehalten. Als ihn schließlich die Schuldenlast einholte, kehrte er nach Haimhausen zurück, ohne jedoch nennenswerte Verbesserungen oder Investitionen vorzunehmen. Da er keine ehelichen Nachkommen hatte, überredete ihn sein Bruder Kajetan, ein in Würzburg lebender General in bayerischen Diensten, die Hofmark gegen Abgeltung der Schulden an seinen Neffen, Kajetans Sohn Theobald zu übergeben. Die Übergabe erfolgte am 1.10.1829.10

Am selben Tag heiratete Theobald Graf Butler von Haimhausen die vermögende Münchner Kaufmannstochter Viktorine Edle von Ruedorffer, die später zahlreiche soziale Einrichtungen gründete, darunter auch die heutige Behindertenanstalt in Schönbrunn.

Theobald bekleidete verschiedene öffentliche Ämter als königlich bayerischer Kämmerer, als Präsident des Landrates für Oberbayern und von 1840-1866 als gewählter Abgeordneter im Landtag.11

In seinen Memoiren schildert er eindrücklich die schwierige Ausgangslage seines Besitzes: „Es hat nicht leicht jemand ein so total zerrüttetes Vermögen, eine so herabgekommene Gutsverwaltung übernommen, mit so wenig Ahnung des wirklichen Standes, dabei ohne jede sachliche Wirtschafts- und Verwaltungskenntnis als ich. Aber ich brachte Arbeitslust, Arbeitskraft, Fleiß und unermüdliche Tätigkeit mit in das Geschäft.“10

Mit dem Gesetz von 1848 wurden in Bayern die Hofmarken und ihre Gerichtsbarkeiten aufgehoben. Graf Butler verlor damit seine grundherrschaftlichen Rechte sowie das Patrimonialgericht II. Klasse und seine große Adelsjagd von "10 Stunden im Umkreis".

Viktorine und Graf Theobald Butler von Haimhausen

Mit der Versetzung des Gerichtshalters nach Dachau wurden dessen Wohn- und Amtsräume im Gerichtshalterhaus, dem heutigen Kavalierhaus, frei. Gräfin Viktoria, eröffnete dort im Januar 1854 eine Einrichtung für 16 arme und verwahrloste Kinder, die sonst der Gemeinde zur Last gefallen wären. Mitte 1856 pachtete sie mit Unterstützung des bayerischen Königs die Räume des verlassenen Klosters Indersdorf und transferierte die Haimhauser Kinder dorthin. Bald wurden dort 130 Kinder betreut. Zwei Jahre später übernahmen die Barmherzigen Schwestern zu München die Leitung der Anstalt.10

Nach einem Brand der unzureichend versicherten Ökonomiebauten geriet Graf Butler in ernsthafte finanzielle Schwierigkeiten. In dieser Situation entschloss sich der auch gesundheitlich angeschlagene Graf im Jahre 1867, das Schlossgut seinem ältesten Sohn Theobald Moritz zu übergeben. Dieser hatte am 24.6.1867 Fernandine (Nandine) Treherne-Treherne, die Tochter eines in der Schweiz lebenden englischen Gentleman geheiratet. Ihre Mitgift in Höhe von 100.000 Gulden ermöglichte es, den wirtschaftlich angeschlagenen Gutsbetrieb zu retten. Theobald Moritz hatte vorher eine militärische Laufbahn eingeschlagen und war königlich Bayerischer Kämmerer und Hauptmann a.D. Seine Ehe blieb kinderlos.

Schon in seiner Jugend hatte Graf Theobald Moritz wegen seiner verschwenderischen Lebensweise und hohen Schulden seinem Vater viel Kummer bereitet. Auch als Gutsherr gelang es ihm nicht, seinen Haimhauser Besitz auf eine wirtschaftlich gesunde Basis zu stellen.

Als sich seine finanzielle Lage immer weiter verschlechterte, entschloss er sich schließlich, seinen Besitz zu verkaufen. Am 29.10.1892 erwarb der vermögende Industrielle Eduard James Haniel das Schloss, das Gut und die Schlossbetriebe um 1,25 Mio. Mark. Der neue Schlossbesitzer wurde ein Jahr später als Haniel von Haimhausen in den bayerischen Adelsstand erhoben und trug fortan den Namen Haniel von Haimhausen.12

Das Schloss unter der Familie Haniel

Eduard James Haniel von Haimhausen, geboren im Jahr 1844 und vormaliger Vorsitzender des Aufsichtsrats der Gute-Hoffnungshütte, war bereits 58 Jahre alt, als er den Besitz in Haimhausen übernahm. Er war mit seiner Kusine Henriette geb. Haniel verheiratet. Die Ehe blieb kinderlos.

James Haniel von Haimhausen führte erhebliche Veränderungen im gesamten Schlossbereich durch. Das von seinem Vorgänger vernachlässigte Schloss wurde im Innenbereich grundlegend renoviert, unter anderem durch die Anlage einer bis zum Obergeschoss reichenden zentralen Halle. Von größerer architektonischer Bedeutung war jedoch die Neuausrichtung des Schlosses nach Westen. An der Westfassade entstand eine monumentale Freitreppenanlage, darüber ein Ziergiebel mit dem Haniel‘schen Wappen.

Zwischen 1893 und 1897 wurde auch der westlich gelegene Schlosspark vollständig umgestaltet. Inspiriert von englischen Landschaftsgärten entstanden weite Wiesenflächen, durchsetzt mit edlen Baumgruppen, die dem Gelände eine neue, repräsentative Gestalt verliehen.4

James Eduard Haniel von Haimhausen

Eduard James Haniel verstarb 1904; seine Witwe Henriette, der zunächst die Nutznießung zustand, führte die Schlossbetriebe bis zu ihrem Tod 1913 weiter. Sie hatte 1908 den Diplomaten und deutschen Gesandten in Rom Graf Anton von Monts geheiratet. Nach ihrem Tod pachtete dieser das Schloss und die zugehörigen Betriebe von 1914 bis 1925. Verpächter war der Neffe von Eduard James Haniel, Dr. jur. Edgar Karl Alfons Haniel von Haimhausen, dem der Gesamtbesitz in Haimhausen aufgrund einer Erbfolgeregelung des Onkels zugesprochen worden war.

Dr. Edgar Karl Alfons Haniel von Haimhausen, königlich preußischer Rittmeister der Reserve, übernahm ab 1925 selbst die Leitung der Haniel‘schen Betriebe. Er war langjährig im diplomatischen Dienst tätig und gehörte im Herbst 1918 zur Delegation unter Leitung von Matthias Erzberger, die mit den Alliierten die Waffenstillstandsverhandlungen führte. Im Folgejahr war er als Ministerialvertreter Mitglied der deutschen Friedensdelegation in Versailles. Später wirkte er als Staatssekretär und Vertreter der Reichsregierung in Bayern mit Amtssitz in München.13 Er starb 1935.

Sein Sohn Günter Eduard Berthold Haniel von Haimhausen (*1908) erbte das Schloss und die Schlossbetriebe. Obwohl er das Schloss nicht mehr bewohnte, führte er die Schlossbetriebe und das Gut bis zu seinem Tod 1998 weiter.

Während des zweiten Weltkriegs war das Schloss nicht bewohnt. Die Schlosskapelle diente der Bayerischen Staatsbibliothek als Lagerraum, in dem Bücher bis zur Decke gestapelt wurden. Im Schloss selbst waren Requisiten und Kostüme der Bayerischen Staatsoper eingelagert.

Zwischen 1946-1949 beherbergte das Schloss die Münchner Kunstakademie unter der Leitung von Professor Adolf Schinnerer, bis zu deren Wiederaufbau in Schwabing. In den Jahren 1949-1951 nutzte die Bayerische Finanzschule die Räume des Schlosses, gefolgt von der Bayerischen Rechtspfleger-Schule (1952–1965). Zwischen 1965 und 1975 diente das Schloss als Polizeischule der Stadt München.

Von 1976 bis 1986 waren sämtliche 35 Räume an einen renommierten Antiquitätensalon vermietet, der dort Möbel, Schmuck und sonstige Antiquitäten zum Verkauf anbot.3

Im Jahr 1983 verkaufte Günter Haniel v. Haimhausen das Schloss samt Gartenanlagen an das Ehepaar Hans Daxer und Luise Piëch, einer Enkelin von Ferdinand Porsche. Das Ehepaar ließ sowohl das Schloss als auch die Schlosskapelle in den Jahren 1983-1985 aufwändig renovieren; 1989 erhielt es für diese Leistung die Denkmalschutzmedaille.3

1997 erwarb die Bavarian International School den Schlossbesitz und nutzt seither die Räume für schulische und administrative Zwecke. Für den Schulbetrieb wurden ergänzende Neubauten errichtet, die aber in einem gewissen Abstand zum Schloss stehen, um dessen denkmalgeschützte Lage nicht zu sehr zu beeinträchtigen.14

[1] Ludwig Erlebach: 400 Jahre Schlossareal Haimhausen, Haimhauser Kulturkreis e.V. 2008, S. 5

[2] Ludwig Erlebach: 400 Jahre Schlossareal Haimhausen, Haimhauser Kulturkreis e.V. 2008, S. 6

[3] Markus Bogner: Haus- und Hofchronik von Haimhausen, 1999/2006, unveröffentlicht;

[4] Ortsarchiv Haimhausen

[5] Ulrike Kretschmar: Das alte und das neue Schloß Haimhausen, Schriften aus dem Institut für Kunstgeschichte der Universität München, tuduv-Verlag 1986

[6] Ludwig Erlebach: 400 Jahre Schlossareal Haimhausen, Haimhauser Kulturkreis e.V. 2008, S. 8

[7] Ludwig Erlebach: 400 Jahre Schlossareal Haimhausen, Haimhauser Kulturkreis e.V. 2008, S. 13

[8] E. Rummer: Zur Geschichte Haimhausens, Zeitschrift Der Isargau, 3. Jahrgang 1929

[9] Ludwig Erlebach: 400 Jahre Schlossareal Haimhausen, Haimhauser Kulturkreis e.V. 2008, S. 15f

[10] Ludwig Erlebach: 400 Jahre Schlossareal Haimhausen, Haimhauser Kulturkreis e.V. 2008, S. 18

[11] Graf Theobald Butler von Haimhausen; Erinnerungen, Memoiren und Tagebuchaufzeichnungen, unveröffentlichte Handschrift

[12] Gabriele Donder-Langer: Viktorine und Theobald Butler von Clonebough – Eine Ehe im Biedermeier, unveröffentlichtes Manuskript

[13] Ludwig Erlebach: 400 Jahre Schlossareal Haimhausen, Haimhauser Kulturkreis e.V. 2008, S. 24f

[14] Ludwig Erlebach: 400 Jahre Schlossareal Haimhausen, Haimhauser Kulturkreis e.V. 2008, S. 28f

[15] Ludwig Erlebach: 400 Jahre Schlossareal Haimhausen, Haimhauser Kulturkreis e.V. 2008, S. 41