Filialkirche Maria Himmelfahrt in INHAUSEN

Text und Bilder von Hans Schertl

Die Filialkirche der Pfarrei Haimhausen, zählt zu den älteren Kirchen des Dachauer Landes. Sie wurde schon in der Zeit von 895/99 anlässlich eines Tauschgeschäfts als "Kirche zu Unninhusun" erwähnt. In der Konradinischen Matrikel von 1315 wird sie "Ünnhausen", in der Sunderndorfer'schen Matrikel von 1524 "Innhausen" genannt.

Der Sage nach war der Kirchenbau eine Sühnetat von Arnold IV. dem „Nasenlosen“ von Massenhausen für eine vorschnelle Bestrafung seiner Ehefrau mit dem Feuertod wegen angeblicher ehelicher Untreue. Als Buße soll er um das Jahr 1364 mehrere Kirchen (darunter auch Wenig und Johanneck) erbaut oder ausgebaut haben. Die Sage wird durch die Historik nicht gestützt.

Die heutige Kirche wurde um das Jahr 1450, wahrscheinlich wegen einer beginnenden Marienwallfahrt, im gotischen Stil errichtet. Stifter war der bayerische Herzog Albrecht III, der Fromme. Er regierte im damals geteilten Bayern das Teilherzogtum Bayern-München . Bekannt ist seine Geliebte oder heimliche Ehefrau Agnes Bernauer, die Albrechts Vater, Herzog Ernst, in der Donau ertränken ließ.

Die Inhauser Kirche dürfte zu Beginn des 16. Jh. erneuert worden sein, weil im Jahr 1514 mehrere Kardinäle Ablässe für Spenden zur Kirchenreparatur erteilten. Die größten Gönner der Kirche waren die Haimhauser Grafen der Familie Viepeckh. Auch die späteren Schlossherren von Haimhausen, die eine Zeit lang ihre Grabstätten in der Kirche hatten, unterstützten die Kirche. Sie finanzierten einen Großteil der Ausstattung.

Der Inhausener Kirchturm mit seinem Spitzhelm ist 45 Meter hoch. In ihm hängen zwei Glocken aus dem 16. Jahrhundert.

Innenraum

"Die Kirche Mariä Himmelfahrt in Inhausen ist durch ihre reiche Barockausstattung ein Kunstraum von überörtlicher Bedeutung. Während der hochragende, kraftvolle Außenbau sein spätgotisches Erscheinungsbild bewahrt hat, überrascht der Innenraum ...durch seine einheitliche spätbarocke Ausgestaltung von hoher künstlerischer Qualität.“ schrieb Bayer. Landesamt für Denkmalpflege 1974. Die Kirche wurde schon kurz nach dem 30jährigen Krieg, um 1660, mit prächtigen Barockaltären ausgestattet.

Die reich verzierte Rokoko-Kanzel mit der Figur des Erzengels Michael, der die Seelen-Waage hält, ist 60 Jahre jünger.

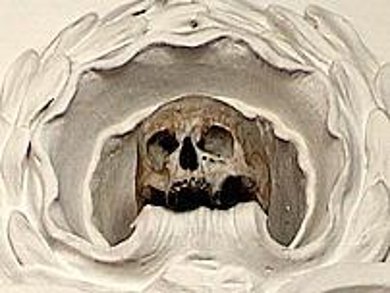

Eine Fülle von Einrichtungsgegenständen weist auf die Grafen von Haimhausen hin: Viele Epitaphe sind über die Kirche verteilt, unter dem Altar ist die Gruft der Grafenfamilie angelegt. Sogar ein echter Totenschädel (der des Freiherrn Johann Albrecht) wartet in einer Nische im Chor auf die Auferstehung.

Die Kirche in Inhausen war jahrhundertelang eine Wallfahrtskirche, zu der im 17. Jh. auch regelmäßig die Kurfürstenwitwe Erzherzogin Maria Anna pilgerte. Gnadenbild war aber nicht die heutige Muttergottesfigur am Hochaltar; diese wurde erst 1852 geschnitzt und am Altar aufgestellt.

Wo das ursprüngliche Gnadenbild verblieben ist, ist nicht bekannt.

Gehämmerte Silberreliefs rund um die Marienstatue am Hochaltar zeigen die fünfzehn Rosenkranzgeheimnisse.

Die überlebensgroßen Assistenzfiguren am Hochaltar stellen links Johannes den Täufer mit einem Lamm zu seinen Füßen und rechts den hl. Franz von Assisi mit einem Kruzifix in der Hand dar. Sie waren die Namenspatrone der Stifter des Altars, Graf Franz Albrecht und Sohn Hans Albrecht von Haimhausen.

Die Seitenaltäre tragen in ihren Mittelnischen Altarblätter mit Gemälden von zwei Heiligen Familien:

- Am linken Altar arbeitet Josef als Zimmermann, Maria flickt und Jesus spielt. Diese Darstellung war damals neu. Nicht mehr der Weg nach Jerusalem ist dargestellt, wie auf vielen anderen Bilder dieser Zeit, sondern erstmals die Arbeit daheim in Nazareth.

- Das Altarblatt am rechten Seitenaltar zeigt die Familie von Maria, der Mutter Jesu , mit ihren Eltern Joachim und Anna. Sie lehren ihre kleine Tochter das Lesen.

Darüber, in den Altaraufsätzen, sind Marienfiguren (Pietà u. Mater dolorosa) angebracht. Darunter, in den Predellen, zeigen Holzgemälde aus der Zeit um 1670 Weihnachtsthemen (Geburt Jesu und Anbetung der Weisen). Die Assistenzfiguren an den Seitenaltären stellen am linken Altar St.Martin (mit Gans) und St.Barbara mit Kelch, am rechten Altar St.Leonhard (mit Abtsstab) und St. Sebastian (mit Pfeil) dar.

Auf der Doppelempore steht die einmanualige Orgel mit 6 Registern in ihrem weiß-goldenen Rokokogehäuse. Das wahre Schmuckkästchen wurde 1735 von Quirin Weber aus Dachau für die Pfarrkirche in Haimhausen erstellt und kam um 1900 nach Inhausen.

Die Decken in der Kirche sind mit Fresken des in der Region bekannten Malers Johann Georg Dieffenbrunner (1718-1785) aus Augsburg verziert. Sie gehören zu den besten Werken des Malers.

Im Altarraum stellte er Moses vor dem brennenden Dornbusch dar.

Das Gemälde im Kirchenschiff zeigt im Mittelteil die auf der Erdkugel kniende Maria; in den Ecken sind Menschen und Tiere der damals bekannten vier Erdteile zu sehen. So z.B. die Afrikaner in bunten Gewändern und Federschmuck vor einer Schale mit Perlen als Zeichen des Reichtums dieses Erdteils (siehe Bild links).

Chronologische Übersicht

895/99 | Erste Erwähnung der Ortschaft und der Kirche anlässlich eines Tauschgeschäfts |

1315 | Konradinische Matrikel (Auflistung aller Pfarreien mit Filialkirchen im Bistum) |

um 1323 | Gründungssage: Arnold IV von Massenhausen der Nasenlose stiftet die Kirche als Sühne für Gattenmord |

um 1455 | gotischer Neubau der Kirche durch Herzog Albrecht III. - Beginn der Wallfahrt |

1457 | Benefizium (reiche Ausstattung der Kirche mit Grundstücken) |

um 1514 | erste Renovierung der Kirche |

1524 | Sunderndorfer'sche Matrikel mit erster Nennung des Patroziniums M.Himmelfahrt |

1560 | Visitation der Pfarrei mit umfangreichem Bericht über Kirchenvolk und Benefiziat |

1637 | Höhepunkt der Wallfahrt - Opferstockgefälle: 66 fl. |

1660 | Barockisierung der Kirche. Altäre von Schreiner H.Taubmayr Bildhauer Paul Hörnle und Maler Ellinger, |

1709 | Konsekration der Altäre durch Fürstbischof Johann Franz von Kapfing |

1712 | Ablassverleihung durch Papst Clemens XI. |

1720 | Einbau der Kanzel |

1731 | Brand des Benefiziatenhauses |

1737 | Neues Vorhaus errichtet |

1739 | Beschreibung der Kirche in der Schmidtischen Diözesanmatrikel |

1760 | großer Umbau des Kirchenschiffs |

1761 | Deckengemälde von J. Georg Dieffenbrunner |

1810 | Reparaturarbeiten an der Friedhofsmauer |

1812/13 | Ziegelsteinpflaster für die Sakristei |

1817 | Pfarrbeschreibung von Pfarrer Knilling |

1825/26 | Sakristeidach und Turmhelm neu mit Scharschindeln eingedeckt. |

1830/31 | Reparatur der Orgel |

1837 | größere Reparaturen durch Maurermeister Hergl und Zimmermeister Höß |

1850/60 | Große Renovierung; u.a. Überarbeitung des Altars |

Die Erdteilallegorien des Deckenfreskos in Maria Himmelfahrt, Inhausen

Im Mittelteil der von J. G. Dieffenbrunner (1718-1785) geschaffenen Langhausdecke ist Maria Immaculata dargestellt, die auf Wolken kniet und von Engeln umgeben ist. Darüber Gottvater und der Hl. Geist. Maria hat unter sich die Weltkugel, um die sich die Schlange aus dem Paradies windet, den Apfel im Mund. So wird das Apokalyptische Weib im Alten Testament beschrieben. Maria legt zusammen mit den Engeln beim Vater und dem in Gestalt einer Taube darüber schwebenden Hl. Geist Fürbitte für die Menschheit ein.

In den vier Ecken sind Menschen und Tiere der damals bekannten vier Erdteile zu sehen, die Maria huldigen. Dies wird auch durch eine Schriftkartusche „Beatam me dicent“ - es preisen mit selig (alle Geschlechter der Erde) deutlich gemacht. „Die Gottesmutterschaft, deren Maria auf Grund ihrer makellosen Geburt würdig war, ist der Grund der Verehrung, die Maria von den Völkern der Erde zuteil wird.“ (Bauer, Rupprecht: 88)

Europa (links vorne zu Füßen Marias): Weltliche Macht: Frau in kostbarem Gewand und Diadem auf dem Kopf zeigt auf die Kaiserkrone, die auf einem blauen Kissen rechts vor ihr liegt. Hinter ihr Wallfahrer. Einer trägt in einer Schale die Herzen der Maria geweihten Menschen. Neben ihr die geistliche Macht: ein Papst (z. Zt. der Ausmalung Clemens XIII.), dessen Papstinsignien (Tiara und das Dreifach-Kreuz) von Priestern gehalten werden. Im Hintergrund ein Rundtempel als Symbol der römischen Kirche. Am Ufer Schild, Helm und Schwert.

Als Tiere Europas sind Pferd und Hirsche dargestellt.

Asien (rechts neben Europa): Eine reich gekleidete Frau mit Turban auf dem Kopf schaut himmelwärts, vor ihr ein Weihrauchfass, daneben weitere Personen mit Turban. – Auf einem Podest die Inschrift mit dem Entstehungsdatum der Fresken: „Dieffenbruner pinxit 1761“.

Tiere Asiens: Kamele

Amerika (gegenüber Asiens): Dunkelhäutige Menschen mit Indianer-Kopfschmuck aus Mittel- und Südamerika. Im Hintergrund sind Schiffe der spanischen Eroberer, Galeonen,auf dem Meer zu sehen.

Tiere Amerikas: Alligator und Nashorn

Afrika (gegenüber Europa): Afrikaner in wallenden Gewändern und Hüten mit bunten Federn oder Spitzhüten auf den Köpfen. Vor ihnen eine Schale mit Perlen als Zeichen des Reichtums dieses Erdteils.

Tiere Afrikas: Elefanten

Literatur:

- H. Bauer, B. Rupprecht, Corpus der barocken Deckenmalerei in Deutschland, Bayern, Landkreis Dachau, München1996: 86ff

- R. Böck, Wallfahrt im Dachauer Land, Kulturgeschichte des Dachauer Landes, Band 7, Dachau 1991: 143ff

- A. Gleißner, Die Kirchen der Gemeinde Haimhausen in Amperland 10/3, Dachau 1974: 514ff